はじめに

こんにちは!

「志望校まで鬼管理」をコンセプトに「鬼管理専門塾」を運営しております、代表の菅澤です。

こんにちは!はじめまして!

「東洋大学」に行きたいオニ坊です!

今回は

「【東洋はもはや日東駒専ではない!】東洋大学の偏差値・入試方式・就職率・年収・勉強法まで徹底分析!」

という形で記事を書いていこうと思います。

この記事を見ている皆さんは、東洋大学を目指す受験生ですか?

実は今、「東洋大学」の飛躍がものすごいんです!

実際今年すでに、偏差値60を超えた学部が存在しているんです!

早慶、特にGMARCHを目指している方は、一度胸に手を当ててみてください。

「東洋大学 なんてまぁ受かるでしょう〜」とあなどっていませんか?(笑)

2023年度からは、より本格的に「東洋大学の難関感」が現れると思われます。

「日東駒専」

あなたが高校を受験をするときには、「東洋大学」が一足先に中堅私立大学群から卒業するかもしれません!!

そんな「注視すべき大学」を見ていきましょう!

今回の記事を読むと…

■東洋大学の入試制度が分かります。

■東洋大学の学部ごとの違いや難易度がわかります。

■東洋大学へ受かるための勉強法・攻略法を確認することができます。

■東洋大学のことを全て理解することができます。

まずは「東洋大学」の基本的な情報をおさらいした上で、

最後に、勉強法まで詳しく解説していこうと思います!

わかりました!

どんどん見ていきましょう!

(先に、勉強法や攻略法を見たい人は下のボタンをタップしてみよう…!)

東洋大学ってどんなところ?

まずは理解を深めるために、基本情報から見ていきましょう。

「諸学の基礎は哲学にあり」「独立自活、知徳兼全」を建学の精神に、

哲学者の井上円了によって1887年(明治20年)創設された。「私立哲学館」を前身とする。

学生数:30.104名

設置学部:文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・国際学部・国際観光学部・情報連携学部・ライフデザイン学部・理工学部・総合情報学部・生命科学部・食環境科学部

なかなかバラエティに富んでいますね。

ゆえに、どの学部がどこのキャンパスにあるのかをしっかり把握しておくべきですね。

ここからは、とても大事なことを言いますよ!?

実は、東洋大学では2023年度から2024年度にかけて

学部・研究科の改組、キャンパス移転等を計画しているんです!

その1:板倉キャンパスから朝霞キャンパスへ移転

・生命科学部生命科学科(入学定員 113名)

応用生物科学科(同 113名)

・食環境科学部食環境科学科 フードサイエンス専攻(同 70名)

健康栄養学科(同 100名)

・生命科学研究科(同 博士前期課程 20名 博士後期課程 4名)

・食環境科学研究科(同 博士前期課程 10名 博士後期課程 2名)

その2:川越キャンパスから朝霞キャンパスへ移転

・理工学部 生体医工学科(同 113名)

・理工学研究科 生体医工学専攻(同 博士前期課程 18名 博士後期課程 3名)

その3:朝霞キャンパスに開設

・生命科学部生体医工学科(仮称・同 113名)

生物資源学科(仮称・同 113名)

・食環境科学部フードデータサイエンス学科(仮称・同 113名)

その4:板倉キャンパスから赤羽台キャンパスへ移転

・食環境科学部 食環境科学科 スポーツ・食品機能専攻(同 50名)

白山キャンパスは、

実際に行って見たことがあるのですが、キャンパスの想像以上の迫力とデザイン性に驚きました!

また「学食がおいしい」ことで有名でもありますね。

そんな魅力あふれる東洋大学ですが、続いてここからも重要。

偏差値を学部別にみていきましょう、しっかり目を見開いて確認してください。

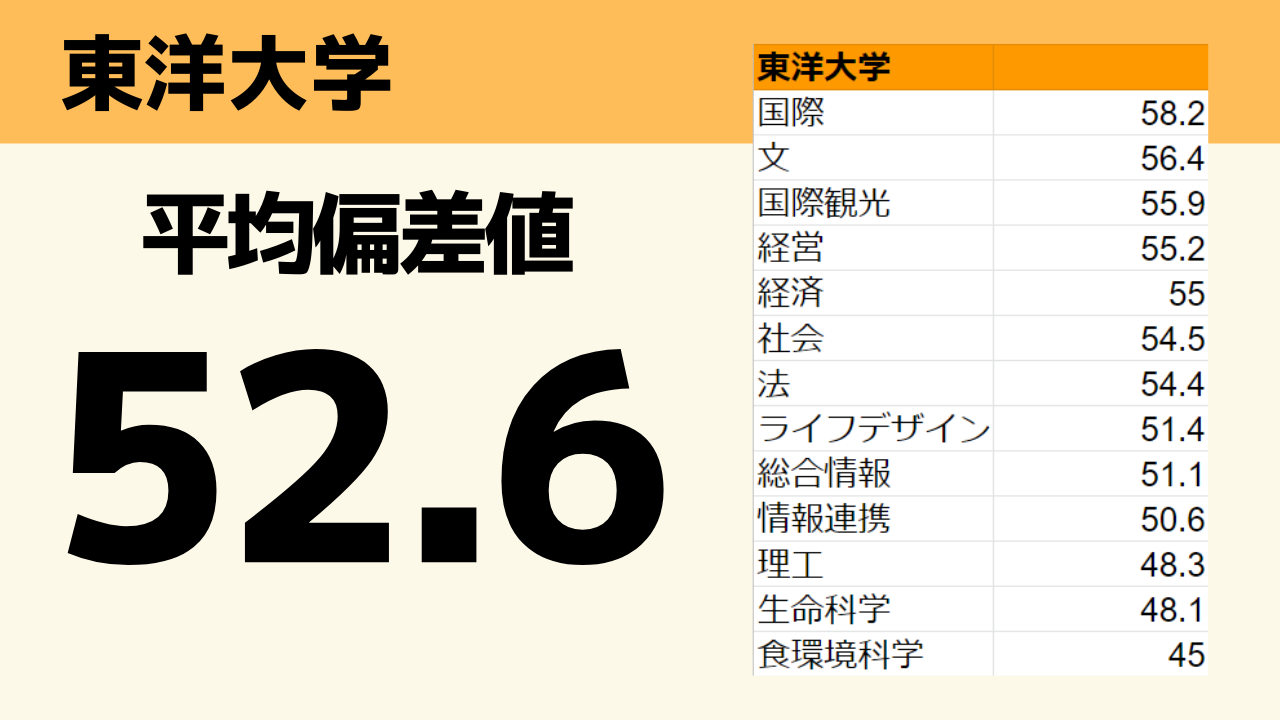

東洋大学の偏差値

東洋大学の偏差値がこちらになります。

いや、偏差値高すぎ!

特に国際系は完全にGMARCHレベルの偏差値になってきていますね。

東洋大学の難化=「文系学部の飛躍」といえそうです。

ちなみに、日東駒専の平均偏差値がこちらになります。

そんな「東洋大学」ですが、GMARCHの大学と比較するとどうなるのでしょうか?

法政大学を例に見てみましょう。

「平均偏差値」という観点で見てみると、法政大学のほうが高いんです。

ただ、東洋大学には多様な入試方式があり、

その中には偏差値60を超えるものもあります。なのでこの表を見ただけでは、法政の圧勝とは言いずらいです。

そうですね。

東洋大学も法政大学といい勝負をしていることから「難しい大学」と言えるかもしれませんね…!

では続いて、東洋大学の入試方式を見ていきましょう。

東洋大学の入試方式

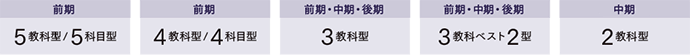

東洋大学の入試方式の特徴

①学部個別入試がない

②前期、中期、後期と受験のチャンスが数多くある。

③入試方式によって科目数も様々である。

などが挙げられます。

おもに教科や科目に応じた5つの判定型があり、前期・中期・後期①・後期②の4つの出願日程があります。

中期・後期日程は、大学入学共通テストを受験した後でも出願が可能です。

※東洋大学HPから引用

また「英語重視」「数学重視」などといった、一つの科目の配点が割高になる方式もあります。

得意科目であれば挑戦してみるのもいいと思います。

一般入試前期では、全学部で「英語外部試験利用入試」を実施し、利用率は年々上昇しています。

2022年度入試からは、

大学入学共通テスト利用入試前期においても、全13学部で「英語外部試験利用入試」を導入しています。

東洋大学の就職率

東洋大学の就職率は、公式HPによると97.6%となっております。

(就職率= 【就職者数÷就職希望者数(就職者数+卒業時点で就職活動中の者)×100】)

また東洋経済による「有名企業への就職に強い大学」トップ200校で

有名企業400社の就職率を日東駒専で比較すると、

日本大学108位 7.3%

東洋大学121位 6.0%

駒澤大学133位 5.2%

専修大学141位 4.0%

となっておりました。

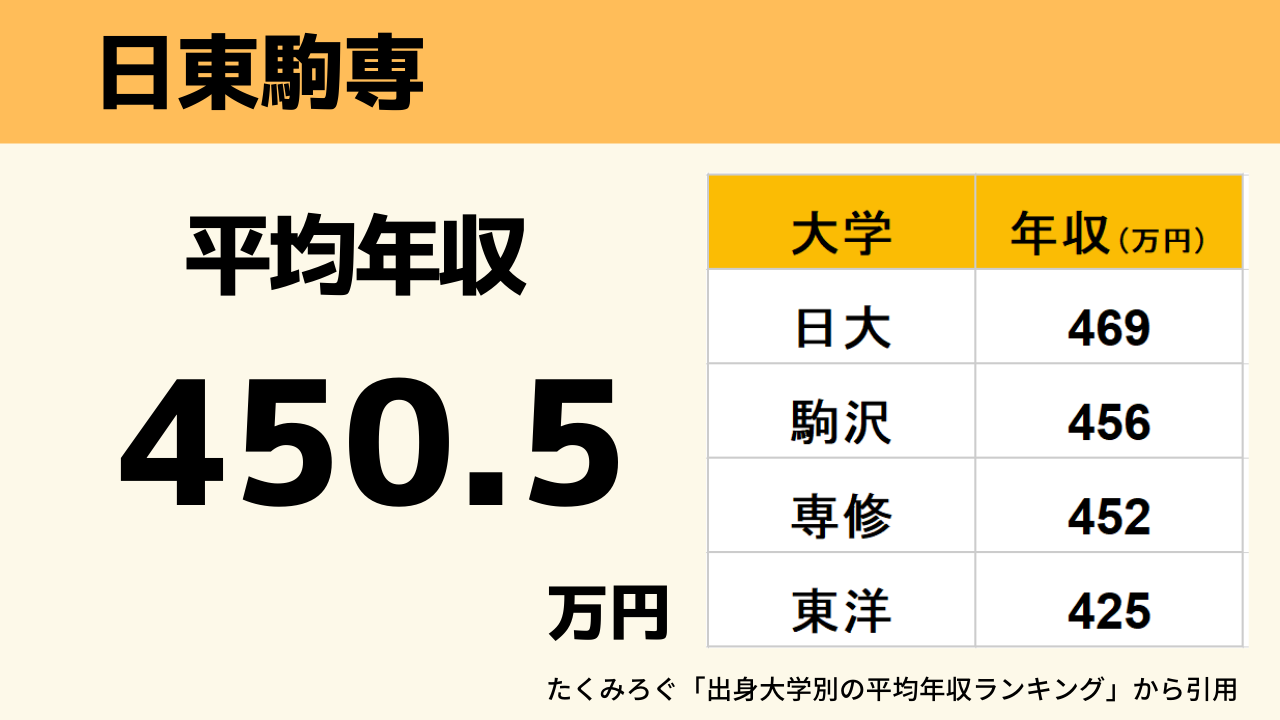

平均年収

日東駒専の括りで、平均年収を紹介します。

日本大学はさすが「社長の出身校ランキング1位」という感じでしょうか。

母数も多いですからね。

参考までにしていただけたらと思います!

分析結果からわかること

結論:東洋大学はもはや「日東駒専」ではない!!

ただ、私たちは頭ごなしに難化したからと言って出願するのはやめた方がいい、と言いたいわけではありません。

確かに偏差値が高く、レベルが上がってきていますね。

しかし、実際東洋大学は受験機会も多いですし、どれほどズバ抜けているかにもよりますが、

得意科目が活かせられる方式も数多くあります。

ですから、それらを踏まえたうえで、過去問研究や倍率、最低合格点などを下調べする、「戦略的な受験計画」ができる受験生にはきっと合格のチャンスが巡ってくるはずです。

「これからどんどん伸びていく大学」といったイメージが付いた気がします。

いつか「GMART」「日法駒専」になる時が来るかもしれませんね(笑)

なにより、入試方式によって法政大学に詰め寄る勢いがあるということにはびっくりしました!

しかし、ここで念のため注意喚起をしておきますが、

「東洋と法政あまり偏差値変わらないのだったら法政受けて、マーチの称号お得にGETじゃん!」

と安易に考えるのはNG!ということです。

なぜなら「偏差値」だけでなく「入試問題の難易度」という観点で見ると、

法政大学は出題傾向が独特な部分もあるため、

やはり問題自体の難易度は法政大学のほうが高いケースが多いからです。

また、求められている能力も多少異なります。

例えば同じ「経営学部」の入試で比較してみると、

★ 法政大学(英語)

大問4題すべてが長文からの出題になります。よって論理的思考力、

そして長い文章に耐え続ける集中力が求められます。

また小説チックな文章も含まれるので「誰がいつ何をしたのか」が把握しづらく、そのため苦戦しやすいです。

★ 東洋大学(英語)

例年、長文読解、文法語法、会話文、整序などから構成されるオーソドックスな大問構成です。

なので「あなたの英語の総合力」が試されます。

いずれにせよ、十分な勉強量と対策が必要であることには変わりありません。

ただ、偏差値という数字だけを見てすべてを判断することは控えた方がよいと思います!

そうですね!

たとえ「GMARCH」が「GMART」になっても「早慶」が「法慶」になる可能性だってありますしね!

まあ、今の段階では議論を呼ぶと思います。

ひとまず「法慶」より「慶法」のほうが、なんとなく良い気が私はしますね。

しかしこのように「未来の大学群」を考えてゆくことは、

これからを動向をしっかり見据えてゆくうえでも、有意義かもしれませんね。

でも、どうでしょうか?

ここまで、東洋大学をデータを基に分析してきたわけですが、

「具体的にどうやって勉強をしていけば良いのか」「どう攻略すれば合格できるのか」については、

依然として、疑問が残ったままではないですか?

その通りです…。なかなかこの先にどうすればいいかが見えていないです…。

OK!

では、ここからは、東洋大学に合格するためにしなくてはいけないことを5選で紹介していこうと思う。

東洋大学に合格するためにやらないといけないこと5選

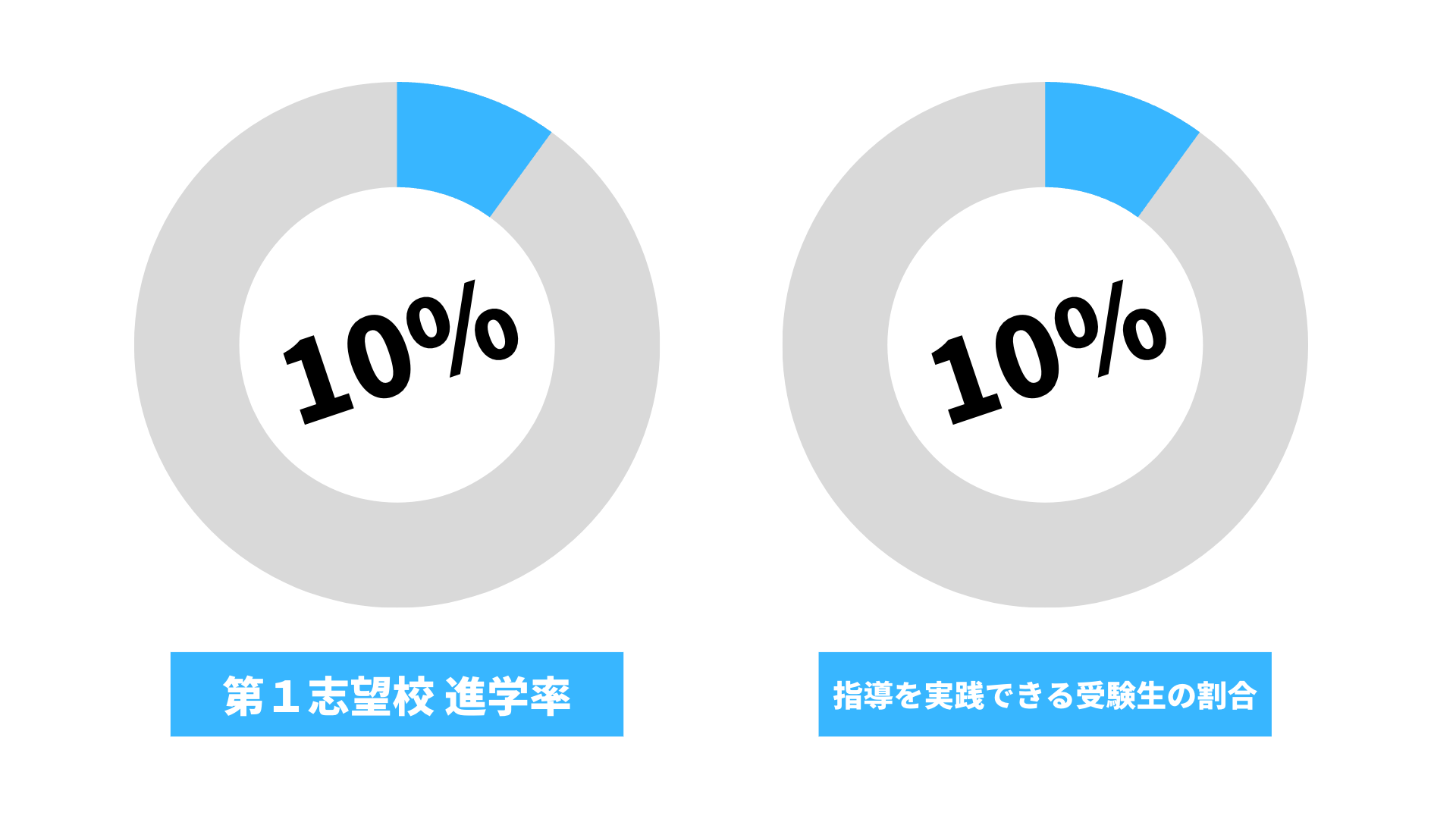

まずは、結論からですね!

もちろん!

「東洋大学」に合格するためにやらないといけないことは全部で5つ。

Ⅰ 今すぐに勉強を始めること

Ⅱ 「東洋大学」に特化した勉強をすること

Ⅲ 計画的に学習を進めること

Ⅳ 学習範囲の定着確認を行うこと

Ⅴ 「圧倒的」な指導者がいること

これも、1つ1つ具体例を出しながら確認していくよ。

僕の受験生時代のエピソードも振り返りながらレクチャーしていくから、

最後まで読み切ったときには、今からすべきことが明確になっているはず!

Ⅰ 今すぐに勉強を始めること

Ⅱ 「東洋大学」に向けた最短距離の勉強をすること

Ⅲ 計画的に学習を進めること

Ⅳ 学習範囲のテストをすること

Ⅴ 「圧倒的」な指導者がいること

「鬼管理専門塾」ってどんな塾?

● 完全オンラインで「あなたの志望校」に特化した指導

と、言うことは…

「僕の志望校」にベストマッチした指導をしてくれる塾があるということですか!?

その通り!

僕ら「鬼管理専門塾」は、

● 早慶

● GMARCH

● 関関同立

● 日東駒専

● 産近甲龍

など、有名大学にフォーカスをした「専門塾」を展開しているんだ。

「東洋大学専門塾/予備校 TO-PASS」や「法政大学専門塾/予備校 HO-PASS」 など

有名大学を第1志望校とする生徒さんが、日々学習に励んでくれているよ。

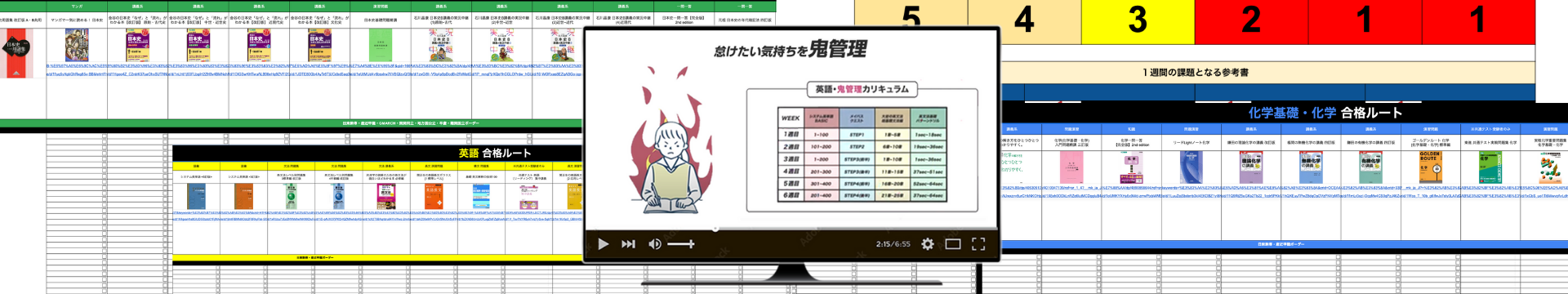

● 志望校まで最短距離で学習をすすめる「カリキュラム」

● 毎日の学習を「鬼管理」

① 365日 完全指定の宿題

② 最大7回の徹底確認テスト

③ 365日 毎日勉強報告

④ 365日開講のZoom自習室

● 勉強習慣を確実につけていくための「指導のこだわり」

「鬼管理専門塾」へ

お!興味を示してくれてありがとう。

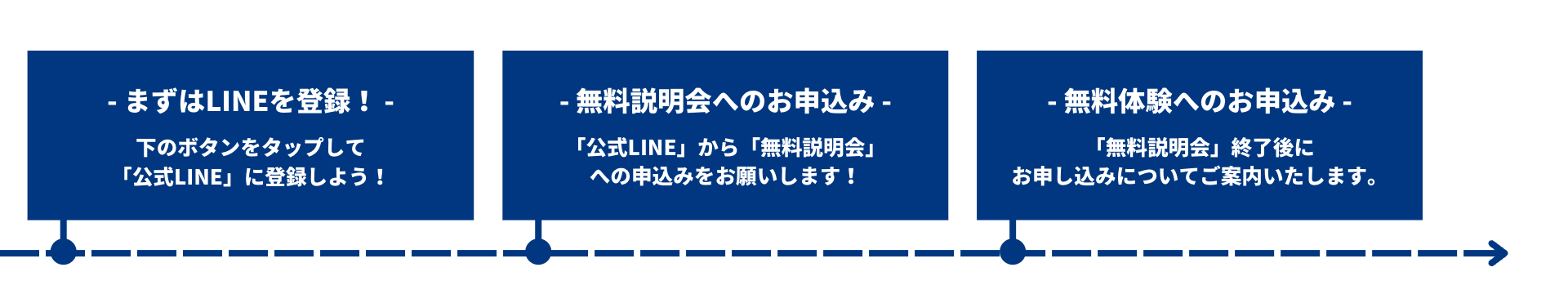

ちょうど、僕たちは今「無料説明会」や「1ヶ月返金保証制度」を実施しているんだ。

もし、興味があるときには遠慮なく応募してみてほしい!

下に、応募までの手順を記しておくよ。

最後に

ここまで読んでくれてありがとう!(もちろん、オニ坊も!)

今回は「東洋大学」に行きたいキミのために、

少しでも前向きに受験勉強を進めてほしいと思って、たくさんお話をさせてもらったよ。

どうだろう?この記事が少しでも、キミの力になっていると嬉しいな。

僕らは「鬼管理専門塾」でいつでも待っています。ぜひ、少しでも気になったら応募してみてね。

ありがとうございました!